|

|

|

| |

|

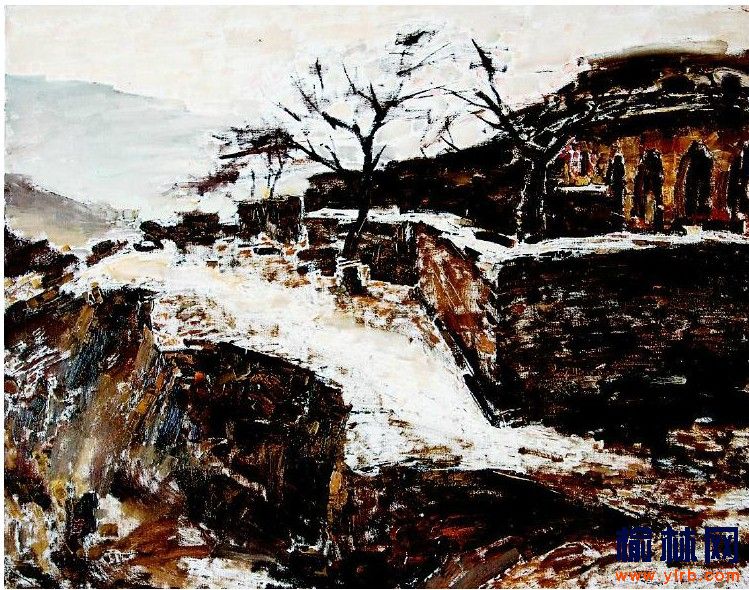

对于村庄,有时是那么清晰,有时又是混乱的印象。多年之后,我注意到自己远离村庄后,心底突然间有一道裂缝在蔓延和扩大,仿佛在悠悠岁月中撕裂开许多痕迹。那种温馨与淳朴,甚至每一条小河那么清澈、深邃地像一条透明而闪亮的玉带,突然间消失了,无论土地、草木与人,他们挣扎了许多年之后,一切归于平静。村庄,这让我梦魂萦绕的地方,也是一生无法割舍的地方,正懒洋洋地定格在土地间,显得如此陌生……

有时,我的幻想更具体也更荒诞:我们经常坐在几百人的会场里,语境和气场还是太少了,我们离土地越来越远,会不会越来越变得孤独冷酷?绵延的黄土山头上,会不会被漫天的风沙覆盖?置身如今喧嚣的尘世和繁华都市,有时萌发的那种追怀让自己心灵不停震颤。是的,故乡总是牵动着我一根敏感的神经,就像在某一个冬季,忧郁、惆怅、伤感,其实是一群人的孤独……

很久没这种感觉和体验了,春天里去几个村庄走了一圈,那种久违的纯净与简单,让我的血液膨胀。村庄的人与物,竟如此撕裂着自己,不论是洗礼还是治疗,我出自本能地叹息,因为,去村庄的我,是从村庄出发的,因而对故土触目惊心的变化——一切都失去了生机和灵气而惊讶。村庄成为令人悲怆的事实,无法遏制的怀念,让我满眼地迷蒙。

是的,村庄里一代一代人实施着自己的愿望,他们先是从土地里猎取,而这样的要求并不过分。但问题是他们苦心经营数十年之后,土地给予他们的回报越来越少,他学校琅琅读书声,与城市形成了强烈的对比。有时一个响当当的村庄,在家不足二百多人,而且全是七老八伤的人。且不说他们的收入,就是这种守候,空寂的村庄让他们抱着共存亡的念头,只有他们离不开土地了,在他们看来,已经是大半截入土的人了。生活无高低,因为多少年来对生活的态度就是承受,风烛残年的日子,他们更明白什么是忍耐,至于幸福指数、美好前景、未来设想等等对他们来说无关紧要了。

外面的世界高深莫测,他们不需要理解得那么透彻。

于是,永守故园的人靠一种精神支撑着,其实这种支撑是不堪一击的,他们像许多村庄的人一样说,国家政策再好不过了,历朝历代哪有尔格这样,皇粮国税不交,看病还能报销,种地补钱,还吃低保,这世事还说什么?然而,当我们问这样好的环境下,村里大多数人为什么跑出去呢?唉,多半是为孩子,还有,靠在庄里做农务,他们缺乏文化,即使有经济作物、养殖业等增加收入,但他们没有技术,又不会管理,收入还是跟不上。他们说话的时候眼睛里流露着迷茫,农民的温驯与淳朴,让人肃然起敬。然而这个阶层的巨大悲哀在于他们没有受到良好的教育,于是他们的子孙,宁愿远离他们去过那种备受挤压的生活,希望下一代成为文化人或者有出息的人,才把村庄好好的家园舍弃了。他们在城市,租房、揽活、四处奔波,每月的房租、电费、水费、孩子的伙食费、资料费全要积攒起来,挤进城市落脚的人不知道自己是什么?他们无飞舞。开始我们在孟士民家的院子里听他讲,因为风,不得不回到窑洞里。孟家坪在国内享有很高的知名度,上世纪七十年代末,率先进行农村生产责任制的村庄就是它,西北农村最早的“包产到户”就从这里开始的。孟家坪和安徽凤阳县小岗村齐名,它的名字当时不断地出现在全国各大报刊上,孟士民便是领头人。

几十年过去,责任制及土地的承包成为一种记忆,而现在,还是这些人、这些土地,面对今天的经济变革,脆弱的农业束手无策,和其他村庄一样,一派肃静。看看当初领头人孟士民的家境,孟家坪所走过的历程,还有孟士民的人生旅程,我被带到另外一个伤感的天地,带到了另一种困惑。这个村庄的人们,曾经不顾生死,为争得土地与生存的权利,拧成一股绳,成为村庄鲜活的一部分,犹如呼吸与脉搏一样无法割裂,他们对土地、对村庄难以舍弃的心态,为什么一下子改变了呢?

其实,我们置身如今喧嚣的尘世和繁华的城市,无法感觉和体验守在村庄里人的生活,即使他们走到城市里,站在我们中间,我们还是想像着那种纯净和简单、恬静和田园。现在,当我们走进河水枯缺,田地大片丢荒的村庄时,生产责任制以后分到土地后的那种生机勃勃,突然间变成了回忆。土地与人,除了保留一种仪式之外,似乎没有多少瓜葛了,一颗颗骚动不安的心,决绝地离开了村庄、离开了土地,去开辟另一个天地,过另一种生活。

也许这是社会发展的必然,村庄里的人总是在社会转型时那样们对自己生存了几百年之久的家园开始困惑,村庄的一切显得不那么重要了。他们卑微的心里,始终如一梦想着逃离村庄过上与城市人一样的生活,尽管这个梦想一次又一次被现实生活击溃,但他们的下一代还是选择了离开。上世纪八十年代后,稍有人来拉扯的年轻人,还有不甘靠天吃饭的人,也就是村里认为有“能耐”、有“本事”的人走了出去,离开了村庄、离开了土地,做小生意、摆摊、打工、蹬三轮……城市最吃苦受罪的脏活、累活他们都做,每年腊月回到村里的时候,他们已经体面起来,西装革履,大包小包的东西,兜里掏出来的香烟换了牌子,况且,他们见过了世面,讲着那些灯红酒绿的故事。只是他们不说,在城市,他们依旧生活在社会最卑微、最悲惨的底层。在城市生存的空间里,他们备受挤压,甚至得不到城市人的尊重,他们清楚,这种生活没有尊严,但还是有一线希望,无论如何总比种地好,种地使他们贫困不堪、濒临绝路。他们走出去,即使冒许多风险,但心里依旧踏实,大不了回村里再握二尺五的老䦆把,这样的生存权,恐怕任何人也不会剥夺了的。

所以,那一丝曙光结束了农民两千年的宿命,他们终于从羡慕别人挣钱到自己充满信心去发挥聪明智慧。村庄由此开始切割开来,种粮的时代过去了,也只有老一辈的人还在不停地念叨:受苦人离了土地怎活呢?

村庄没有什么两样,土地正在冬眠中,树木枯黑,一切都好像慵懒地沉睡着,没有犬叫鸡鸣,没有暇顾及所谓生活的质量,有时连尊严都没有,更不用说顾及远在村庄的老人,在城市,他们已精疲力尽了。于是,村庄里的老人病老生死成了一个严重的社会问题。庞大的农民子女无法承担诸多因素压在他们肩上的担子。在村庄的道路上走着,偶然遇见一两个长者或妇女,上去问话,他们半天用疑惑的眼光审视着我们,那种无所适从的茫然,让我怎么也忘不掉,而此种神情,触发我的无限追忆。村庄里生机勃勃的日子,它曾让我泪流满面,村庄每天都是鲜活的,歌声、笑声,哪怕是叫骂声,连同鸡叫狗咬、驴嚎马鸣……还有在一场雷鸣电闪的大雨中,站在窑洞门口,看着四散流溢的山水,倾听那惊心动魄的声音。洪水过后,泥土的气息是那么浓烈,草木是如此嫩绿,泉水的清澈映着雨过天晴的白云,这些都曾让人牵心扯肺,还因为这些:一个细节、一个叮嘱、一个问候、一个节日,把故乡、故土、故人、故事连缀成巨大的温馨,同时也维系着村庄里盘根错节的生命根本之处。然而,随着岁月的流逝,那种浑厚的暖意渐行渐远,甚至一去不复返。如今看到的村庄,不免让人觉得许多无奈而心头隐隐作痛。

对于这样的描述和感怀,我一直在飘忽的思绪中寻找着曾经的宁静、欢乐、温馨、简单、质朴,没有过多的要求,只要有土地,村庄似乎永远屹立不败。当我们在城市还停留在感性的直观层面上,村庄已经开始衰落了。

我们来到米脂孟家坪村,正好中午,阳光照着,本来春暖的季节,然而还是让一阵阵的风吹得黄尘无所适从和矛盾。他们在阵痛之后,选择与舍弃尽管十分纠结,在这纷扰、浮躁、无序中,把宁静、质朴、温馨统统压成碎片隐藏。钱是万能的,但要想回到从前,似乎没有退路了。过大年张灯结彩的流程,点香拜神的虔诚,垒火塔的企盼,石磨磨出的面粉,碾子碾出的小米,母亲们炸出的丸子,还有一年发酵后的酱醋、黄米馍的醇香、枣糕的香甜、剪窗花、贴年画、问强健走亲戚,心中的乐土,梦中的福地,亲人骨肉的本根让村庄循环往复,那种保持浓浓的亲情礼仪,使村庄的生命那样有活力。当然,在这中间,更多的是天人合一,人与人保持着足够的尊重。但是,村庄的存在和影响力正在衰落。

这种苦果正被所有人一点一点地吞下。我们内心慢慢孕育并膨大的欲望,正像速生草那样,畸形而可怕地生长。无论走出村庄的人如何艰难,有的甚至付出昂贵的代价,然而无论如何村庄对他们来说并不重要了,背景离乡的打拼,是为了更幸福地生活,还有子孙后代本质的变化……

村庄将我拉拽在世上活着,竟是如此凡俗及缠结于其中。那份感情的牵连,让我感到不可抗拒的神秘力量的存在。我仰慕那些功成名就的人们,因为你们有钱、有房子、有车子,可我的村庄,我始终纠结着,那种近乎于凄凉的留守者,让人提心吊胆,还有村庄里走出来的人,光凭几个鲜活的词,能遮掩了他们内心的乡愁吗?

这是一个村庄被颠覆的年代,这是人与人关系错乱纠结的年代。

还是回到遥远、回到简单吧,去寻找村庄吧。

编辑:秦人

|

|

|

|

|

|