| 游遍三秦大地从三秦游网开始>> | 三秦游首页 | 意见反馈 | 天气预报 | 网站投稿 | 上传图片 | 资源搜索 |

影响徐悲鸿美学思想的日本观光之旅

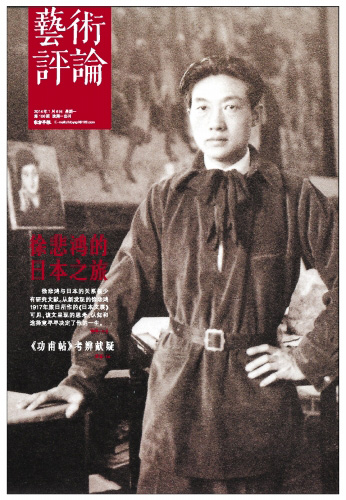

1930年代的徐悲鸿

近见一篇徐悲鸿约2900字的散佚文字《日本文展》,因在徐悲鸿研究领域未见有人提及,故全文抄录如下:

日本人之于工艺也,自夸为东洋之独逸;于美术也,自夸为东洋法朗司,间尝自揣,只吾之不进耳。彼进固猛,然亦讵能一跃而跻于斯,固未敢心许之也。因于今年六月来此观光。所谓独逸,吾不知,至所谓法朗司,吾颇欲一觇其为法朗司者。缘此历四月,美术所聚也,必观之,且力搜其印刷物,凡征诸见闻,亦吾华之蜕耳。视吾曩在华见者恒耳(非指现代),无所谓法朗司者,窃自疑,然吾诚自知闻见有未及也。于是全力所注,俟其文展于大正六年十月十七日会开,因入览焉。会址据上野公园内,帝室博物馆前,特建木屋,光照强,结构亦称,盖专为文展者也。会故年开,主其事者,为文部省,陈列物为东方画、西方画、雕塑三种美术,故只三部。三部有委员会、委员长,总之每部设主任一,审查员五六,由文部省遴选国中其各特长而有资望者委任之。其时维秋,举凡国中属此三类之作家,悉集毕身精力,于数月前制成出品,此其市朝也。开会第一日,晨微雨,顾全东京市电车属上野向者,内均无余隙,园前后驰停车马,络绎于道,抵会址迟门前半晌方入也。凡司置包裹持物等之男女职工可数十人。十钱购门票入览焉。此为第十一次,陈列室凡三十二,东方画凡一七二点,西方画凡九二点,雕塑六十点。入门时二钱一目录,寻陈列次序无误,随按随观,凡作者姓氏地址价格,详载无遗也。有记录者,唯禁用墨水笔,规条井然,观者屏气息声,寻味画境。记者以观察所及,先论东方画。

有大幅《群鲷》,中村左洲作,满幅深青纯晦,而鱼各有生致,中有一写其后形,难能者也。山田敬中写《山路六趣》,结构雄峻,“夏”“雪”两幅尤胜,杰作也。《月濑》,浦岛春涛写,殊清绝。《寒汀》,松下云亩写,苇中群鸥竞飞,工劲亦清雅。《猎》,胥田芳沼作,用散笔写意,幅寻丈而人物仅数寸,群鹿出没丛草中,殊有韵致,惜有数马勾勒未精确耳。《至圣孔子四哲图》,凡三幅对,笔意极劲,但孔子无须,与所见吴道子等古作不符,殆失据,岛田墨仙作也。有六曲屏风一双,题为《神风》,西京小春大云写,首作巨艟,波涛汹涌,所乘将士兵卒各大震,持械拼命抵御,工确神韵,亦极可代表日本之新派人物画,胜古人多矣。《豫让》,平福百穗作,写其初次刺赵子状,极形其忠勇之神,惜其衣不合,鞋尤不合,画纵佳,未足称也。京都畑秋涛写《罗浮》,画一仙子傍一梅,梅梢现月,绝清,诚有暗香浮动之致,但仙子眼不秀,亦为憾事。《丰作之瑞兆》,山元春汀写,大雪压竹,林上风吹之,结构殊伟,笔致不佳。广濑东亩所作《霜》,工奇绝特,翎毛尤飞动。《武陵桃源》,池田桂仙作,下笔类石谷,略涉今趣。小室翠云所作之《层峦群松》,极古秀,松尤胜,惜右部之冈,少涉平板,不免微疵。《日稼》,竹内栖凤作也,用笔超逸极矣。高岛北海写《朝鲜金刚山四题》,亦古秀。结城素明画,亦清拔。松本枫湖写《观音》,驾龙腾空,殊苍劲。又《关羽》亦佳,唯马太法古耳。荒木十亩《四季花鸟》,佳极矣,吾意此画可为全会之花鸟代表。京都庄田鹤友所作《月四题》,章法无一不奇,笔尤老健,不同等闲,可与欧画竞美。《笛》,六曲屏风,村冈应东作,极精,所列灶媪忘炊,老翁晕食,少女临窗,闻声而忘其所以,及吹鼓唇嘘气,均传神阿堵,但少女部位似落低,移五寸,不尤佳耶?冈田雪窗写《苏州之夏》,人多赤膊露半体,无非形容中国下等人之丑态,彼殆未知本国之人且有露其下体者,可谓盲于自知矣。尚有《张良退楚兵》一画,乃三井万里作,服制无据,人非张良(因良美),图尤劣。记者前曾微耳其名,今乃恍然,所见不如所闻也。千种扫云之老松,古枝横亘,意其本可数十围,亦自雄奇。《一炊之梦》,三木翠山作,形影氤氲,少存元气,自是佳构。《挂瀑四致》,田中赖璋作,取景既奇,笔犹高妙,知与不知,咸当叹赏。川合玉堂《小春之夕》,淳厚多味,但少觉精力不足,当非其杰作也。寺峙广业《白马山八题》,类宋画,彼纯弹古调,不入论理,其趣乃不存画上。《膈膊飞扬》,加藤子柏堂画,一赭雉凭空而舞,神韵极佳。其西洋画者,如中村不折之《维摩居士》,古色苍然,冈田三助之《初夏》,美人半裸,横卧碧草间,韵趣浑成,笔法亦极润。《C.博士令孃》,服部喜三作,色极雅洁。其余可观者殆少,盖自然物非尽有入画之资格,而日本写洋画者,大抵不择精粗美恶,且率意挥写,只可属之大家,如精心不具,画题不择,而欲成一佳构,恐即起探飞尔亦无能为力也。而日本略写洋画,即喜为之(吾责之殆深,进一层,若以中国美术界现状论,较其病处,当低四五层),是岂无足观也。至其雕塑,吾以非个中人,不敢妄评,惟见其陈列品,绝对均希腊派,而无一点东方匠气充塞之物存乎其间。有一铜鹿,大寻丈,昂首作鸣状,矫捷可喜。所塑人形,亦均古健,其筋骨肌肉,按之学理,均无误,且奇大,殊见作者魄力也。总之,彼中所陈列者,其入选已不易,故无不入目之物,其东方画作件,以屏风为多,凡屏六幅,以面积计,约合中国纸之丈四匹强,即单幅,除高岛北海之《金刚山四题》及寺峙广业《白马山八题》等外,殆无五尺以内物,所作树逾于真者,硕大也。其画之美恶姑弗论,其魄力如斯,不已可惊也耶?凡花草鸟兽之属,均一例写真,已成定格,视吾华历史上之徐、黄、钱、恽、沈等,殆均非绝特之奇,所作山水,凡风雨晦晕晨夕,日落月没,据理立笔,无俟行文自圆,所写树,其近者亦可辨析其孰为榆樗,孰为槐柏,不以圈点守法者为衡,水线远处,已高远山,写色不浓,楼阁不以高低分斜倚,传形不以丑怪故惊人,此其艺之进也,亦其学之进也。举中国古人与之较艺,尤虞不称其盛,顾可轻视之耶?顾可轻视之耶?

位于日本东京上野公园的东京美术学校旧址

一国有特殊之历史,故人民亦有特殊之嗜尚,凡此嗜尚只彼私有,故日人恒喜写其一寸阔眉之人,用三十丈布做成之衣,截梢类中国梳头之法,黄豆大之口,凡此不经,均非悲鸿之笔所及。

日人之美术学校,位置于上野公园,与博物馆、动物园为邻,就实参考,凡写动植物,均以生物为型,夫其有准确之识力,又恶致为摹法古画中之陈迹所惑者,是乃彼之合乎世界进化原理者也。

彼中画人既多,寻常作品,不足显杰出者之才能,其杰出者亦不随意作画应世,以自贬其价值,继起英俊,其力不能邀集诸赏鉴注视其作,缘此种种,文部省展览会遂不能自已,藉使彼辈著其全锋,或五月,或三月,成一画,积功集力,迨其圆满,自是不同,而文部复择其精者,设赏以奖励之,社会之要求者,平日难得其一木一石,至此亦可纵览选购,一登龙门,身价十倍,故其收偿既丰,苦功不负,是以其进之猛也。

凡与此为缘者,其最大条件,则穷画师亦须储得一年之粮,使彼无近忧,有参考,足供其取材,社会有富人,家中不贼偷,得历半年或三月,纵心思于艺成得售,复如是以待明年文展余暇,挥写作意外资,故国家不必定设画院养画家千百,而其术自进步也。

要之,彼国文艺美术,今殆全盛。东方美术国,舍中国今日凡百学艺均在沉醉中,无自列于世界竞美之价值。当然,推让之,故彼亦仅云“东洋之法国”耳。吾意正毋庸羞愤,且中国今日即有一万有志美术之士,亦不足与云代兴,盖彼国中有博物馆,有动物园,有精印刷,且有佳色,有佳绢,有佳纸,凡此与美术为缘者,彼已少乏材之叹。有闻吾言者,大怒:投资二亿元于吾所言者,立刻并举。吾闻之,当不避杖而哀告之曰:暂待十年。

从“今年六月间来此观光”及“俟其文展于大正六年十月十七日会开,因入览焉”等语,断定该文写于1917年10月下旬至11月中上旬的日本,似无疑义。

这是目前所见徐悲鸿唯一一篇如此详尽地谈及日本画坛的文字,其中有不少信息可以作为其《悲鸿自述》和王震编《徐悲鸿年谱长编》(以下简称《长编》)的补充。

徐悲鸿赴日前夕,康有为题“写生入神”践行

一、《长编》记1917年5月14日徐悲鸿携蒋碧微乘船离上海赴日,又笼统说“5月下旬”到长崎并转而抵东京。按上海距长崎仅800公里,抵达长崎应在中旬;按徐悲鸿自说“六月间来此”,说明到东京的时间也不在5月下旬。

二、徐悲鸿在该文中用“观光”来概括此次日本之行,这个提法还是首次见到,与我们通常所用“游学”不同。也许是因为徐悲鸿原本打算用这笔钱去法国留学,由于一战航线不通而改去了日本,所以我们会有“游学”的逻辑推测。从他未作打算进入日本美术学校进行正规学习、也未作自学式临摹来看,他的这种以参观展览、浏览书店、逛书摊,外加接触极少数日本同行和学些日语的日本之行,用“游学”一词确属勉强;但另一方面,哈同花园所出川资至少名义上不会是供他去日本“观光”的,当然,如果这笔钱里包含了他为哈同花园工作的酬劳,即半酬半送性质,“观光”目的也不是不能成立,特别是还带着蒋碧微私奔兼度蜜月,“观光”的成分确是有的。故是否将此行定义为介于游学和观光之间的“美术观光”较为适宜,有待进一步考证。另外,《蒋碧微回忆录》中有“徐先生决定带我先到日本,再看风色”之语,似有要见机行事地从日本去法国的意思,如果真是这样,就真是“观光”了。

三、以行文看,似为应《时报》之邀所写的美展概况,包括展览之外的各种见闻和部分展品的评价,所评者或为他认为可圈可点的,或是日本画坛重量级、不容忽视的画家,其中以“东方画”所费笔墨最多。

四、对见闻的描述可谓详尽,对于展室结构、展览组织机构、展品分类、作品创作情况、观展盛况、门票价钱、展厅管理、观众行为修养等等,一一道来,所费笔墨很是不少,既是因为新鲜感,也是在有意留心现代展览的种种细节,将之介绍于国内,自有其对中国近代美术发展的借鉴价值。要知道,在此前后去过日本的其他中国画家如陈师曾、二高一陈、李叔同、何香凝、王震、金城、周肇祥、傅抱石等等,都没有关注过这些细节——特别是陈师曾、金城、周肇祥还是带着中国画学研究会会员们的作品专门赴日办展的,傅抱石也是在日本期间办过个展的,却都没有留下关注展览细节的文字。

五、日本所谓“东方画”(或日本画),既有中国画的渊源,也有对西画的借鉴,徐悲鸿对它们的选择和评价以形象的生动、布局的合理为主,评论标准、评论风格以及行文风格与其之后的《评文华殿所藏书画》、《故宫书画展巡礼》等类似。如果说其观展类评论文章的风格形成于这篇文章,应该不为过。

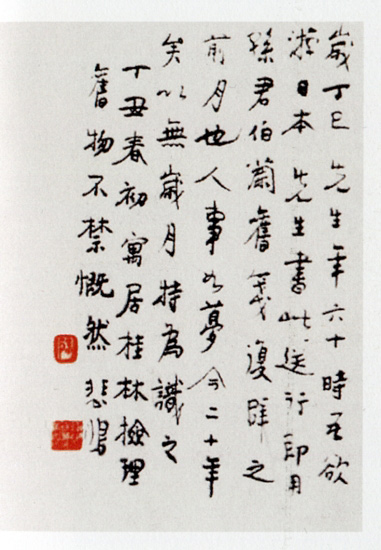

徐悲鸿于康有为题字前所作题跋,其中提及“游日本”之事

六、徐悲鸿对于日本花鸟画坛已成定格的“写真”追求虽认同,但终觉与中国花鸟画相较不足为奇,这应该是他认为中国花鸟画独步世界画坛观点的最初表达。

七、行文中,徐悲鸿对日本画坛最为认同的,莫过于山水画,较之中国画坛的一味摹古,他认同日本山水画对于风雨、晦晕、晨夕、日落、月没等无不具实写出;近景树木可以辨认出树种;远景亦依据实景将水线、远山画出,而非如“守法者”般概念;楼阁也非用“方法”安排而成;形象更非故作丑怪,等等,并认为即使中国古代山水画与之相比也未见得“称盛”,其为艺为学是进步的,更是不容轻视的。这些观点竟与他回国后不久的《中国画改良论》中“风景画之改良”有明确的承接关系。

八、文中特别提到日本的美术学校,赞赏日本将美术学校设置在上野公园,与博物馆、动物园为邻,使得可以就近观察和描摹,从实物中锻炼描绘的技能,而不致被古法迷惑,认为是“合乎世界进化原理”的可取之处。

九、文中还对围绕“日本文展”形成的美术创作的良性循环感叹不已,认为如竞赛般的文展一方面使画家们须拼尽几个月功夫努力创作、争取入选,无暇满足社会要求,使该展成为选购的难得机会;一方面主管方通过奖赏制度,使其中优秀者得以“身价十倍”的丰厚报偿,不仅可以再接再厉,更可以鼓励整个画坛参与到这场竞争中,形成一种良性循环。这里有一句话很有意思:“故国家不必定设画院养画家千百,而其术自进步也。”此“画院”当指以宋徽宗为主的北宋画院,以皇帝为首的国家用建立画院养画家确实是成就宋代绘画辉煌的重要因素,生逢其时当是画家的幸运,徐悲鸿当不无欣羡和向往,实际上,徐悲鸿终其一生都绝非仅仅关注自己的创作,而是在渴望国家对美术的重视,进而靠着国家这个后盾复兴到唐宋美术般的辉煌和重拾在世界美术中的地位。而此时他所面对的日本画坛所达到的繁盛显然出于另一种机制,一种更现代、“进步”的机制,并断定这种机制加上博物馆、动物园、精印刷、佳色佳绢佳纸等各环节,昏昏然自我陶醉的中国艺坛即便有一万名有志美术之士、投资两亿元、立刻行动起来,尚需“哀告之曰:暂待十年”。

十、接下来需要回答的问题是:对日本画坛如此褒扬的徐悲鸿何以没有走上“岭南三杰”融合中日的所谓“折中”之路?这在该文中似也可寻出一些思路。文中有多处对日本画坛的微词,如认为岛田墨仙所作三幅对《至圣孔子四哲图》中“孔子无须,与所见吴道子等古作不符,殆失据”;认为有所耳闻的三井万里的《张良退楚兵》,“服制无据,人非张良(因良美),图尤劣”,“所见不如所闻”,不免失望;寺崎广业的《白马山八题》更是“纯弹古调”,既不入理也无趣,等等。不仅如此,更为甚者,是他对该展中92件之多的西画,仅肯定了其中4件,认为“其余可观者殆少”,主要问题在于对物象“不择精粗美恶”、“画题不择”,一概“率意挥写”(“率意”是他历来痛恨的),缺乏匠心和精心,很难成为“佳构”。不难发现,这个观点在他1918年的《画之美与艺》中有更充分的表述——画须尽艺尽美,须寄兴、陶情、存趣,须取舍与安排,甚至可以“不必实有其事”等等,此番论述很可能针对的就是日本西画画坛的上述问题,至少是日本所见触发了他的这类思考!更为重要的是他对日本西画界“略写洋画,即喜为之(吾责之殆深,进一层,若以中国美术界现状论,较其病处,当低四五层)”颇不以为然,认为这种西画功底的太过欠缺,直接造成乏善可陈的现状,而这应该就是首重造型准确性的徐悲鸿走上与“二高一陈”不同的融合道路的分岔口,有意思的是,这个分歧竟早在1917年就如此明确了!以上种种即是《悲鸿自述》所概括的:“觉日本作家渐能脱去拘守积习,而会心于造物,多为博丽繁郁之境,故花鸟尤擅胜场,盖欲追踪徐、黄、赵、易,而夺吾席矣,是沈南苹之功也。惟华而薄,实而少韵,太求夺目,无蕴藉朴茂之风。”

我们发现,几乎没有第二个画家关注过日本的“古典”与法国的“古典”的不同,为什么?概而言之,是因为一般中国画家去日本主要是学印象派、野兽派等现代派的,而徐悲鸿是要学“古典”的,在他眼里日本的古典至少是不正宗或有层次差异的;“高剑父们”是从日本画法中找那些与中国画法相近的东西拿来用(折中、融合),而徐悲鸿是在找一个跟中国画法完全不同的古典画法。过去的历史告诉我们,对中国造成影响的是徐悲鸿选择的这条路,而不是“岭南”。

在赞美庄田鹤友《月四题》时,他的评价是:“可与欧画竞美!”总览全场,独此一份,算是最高评价了,可见在他心中“欧画”与日本画的等级之差。以他当时年轻气盛之心,焉能如“二高一陈”退而求其次,止于对日本画的借鉴呢?!

更可寻味的是开篇语:“日本人之于工艺也,自夸为东洋之独逸;于美术也,自夸为东洋法朗司,间尝自揣,只吾之不进耳。彼进固猛,然亦讵能一跃而跻于斯,固未敢心许之也。……所谓独逸,吾不知,至所谓法朗司,吾颇欲一觇其为法朗司者”,难道其中不是分明有“不服”与“不屑”么?不是分明可以读出晚清以来民族主义者对日本又爱又恨的潜台词么?怀着这样的心情会有去“游学”的敬意么?我又好事遍寻徐悲鸿的文字,除《悲鸿自述》外,仅1926年在上海大同大学演讲之《古今中外艺术论》中对日本画坛有所提及,不妨说,自留法归来,至少在徐悲鸿的理论思考中,日本几乎不在他的视野之内!但是,这不意味着在具体的创作思路甚至方法上全然没有对日本的借鉴,这种言论与实际行为的差距在倚重理论的徐悲鸿身上并不鲜见——他在言论上对日本的回避,概而言之,是中日交战的现实和民族主义情结使然。

1918年,徐悲鸿以《画之美与艺》、《评文华殿所藏书画》、《中国画改良之方法》集中亮相中国画坛,我曾惊异于这种毫无铺垫的成熟,该文的发现让我找到了合情合理的脉络,该文呈现的思考、认知和选择竟早早决定了他一生的道路、成就和影响!

再读《悲鸿自述》,第一次对“岁丁巳,欧战未已,姬君资吾千六百金游日本”之“游”倍觉醒目,我们是否将之一厢情愿地理解为“游学”,而它更应该是“游览”呢?这类的误读在徐悲鸿研究中是否还有?而这种总是有意无意地溢美被研究者的做法是否又普遍存在于整个美术史研究领域呢?在此不展开谈了。

行文至此,我倒真要附和徐悲鸿的“观光”之说了!

(作者系中国艺术研究院美术研究所研究员)

编辑:秦人

关键词:观光 1918年 清拔 故年 存画

- ·西府天地民俗景区的旅游品牌

- ·凤县堡子山植物观光园

- ·观光旅游农业异军突起 让城里人享受"五星级周末

- ·红色生态观光游

- ·丝绸之路观光游

- ·农耕文明观光游

- ·养生保健观光游

- ·城市建设变化观光精品线路[图](图)

- ·安康一日游:瀛湖—安康水电站工业科技观光游

- ·户家塬镇桃园生态观光[图](图)

- ·紫阳富硒茶观光园 新农村特色民居[图](图)

- ·宝鸡旅游观光

- ·影响徐悲鸿美学思想的日本观光之旅

- ·张大千一生最受争议的三大公案

- ·埃贡·席勒:死亡与性的艺术

- ·沈阳故宫和辽博所藏徐悲鸿国画鉴赏

- ·厦门社会各界为治理环岛路观光自行车问题建言献策

- ·观光休闲农业异军突起 让城里人享受"五星级周末

- ·观光旅游农业异军突起 让城里人享受"五星级周末

- ·未来丽江香格里拉或增加水路观光游