《2012陕西旅游年票一卡通》包含98城市408家景区的强大阵容,一卡游遍全国。定价98元/张。

【点这里订购(支持邮寄)】【点这里淘宝购买】

您现在的位置:三秦游网>>民俗风情>>正文

宜川县生活风俗

2012-5-13 14:59:18 来源:三秦游综合 点击:

次 进入论坛

一、服饰

1.衣服。清末民国初期,衣服多用自织的棉织品(土布)。丝绸,为极少富人所用。男女均穿有襟子袄,襟分男左女右;也有对襟短褂,无袖的叫汗夹,中老年妇女穿裙袄,青年女子的裙袄还绣有花边。富裕人家男人穿长袍短褂,皆为绸缎。

民国初至三十四年(1945),教员、公职人员和经商者多穿长袍马褂,头戴帽壳。五十年代以前,男女穿有襟、对襟袄,男女皆穿裹肚,男式棉裤是大腰大裆,绑腿带,女人打膝裤、扎腿带,秋冬男女勒腰带。男人多为兰、黑、白色,女人多为绿色绸带,老年妇女为黑色。富裕人家用丝绸,一般人家用土布。

五十年代至六十年代前期,干部学生穿中山服,一度曾穿花衫衣,用料多是苏联花布,群众穿对襟袄。六十年代,男女棉衣多外套罩衫,春秋灯芯绒盛行,1966年“文革”时期青年人多穿黄绿军装。

七十年代,干部、城市居民多穿凡立丁、的确良、的卡、中长纤维料。

八十年代到九十年代衣服品种增多,干部穿中山服、红卫服、西服和专业标志服居多。男女中、青年穿西服,从喇叭裤到牛仔裤、连衣裙、短裙、旗袍、健美裤,款式繁多,质料多为化纤,颜色随着流行色演变。

建国前一般农民家铺炕席,盖老土布棉被,穷苦人家几人合为一被者居多。而富家则缎被棉褥毡毯。建国后随着生活水平的提高,条件的改善,逐步为铺有毛毡、棉被褥单,被面多为花布。八十年代增铺有人造革或塑料炕单,新婚青年多为缎被面。多数职工备有毛毯、床单、被套。

2.帽鞋。清末民国时期地方绅士戴礼帽,平民戴瓜壳帽,贫苦农民光头或拢布巾,夏着草帽。女人头上围丝织黑手帕。

1948年宜川解放后,男人头上勒白毛巾,有的朝前打结、有的圆圈箍头打结,青年喜戴八角军帽。

六十年代以后,男人开始留发戴军帽,冬春戴火车头帽,夏戴草帽和各式凉布帽。

民国以后至五十年代,男的穿实遗纳浅口布鞋,青年妇女穿绣花布鞋。六十年代后,多穿灯芯绒深口布鞋。后出现各种胶鞋、皮鞋、塑料凉鞋、拖鞋。女人穿鞋,先为平口、浅口有带鞋,后为半高跟、高跟鞋。

建国前男女穿布袜子,穷苦人家则光脚,老布鞋,中老年妇女有裹脚布。建国后出现线袜子,以后又有丝袜子、锦纶、尼龙等纤维袜子。穿布袜子的习惯逐渐消失。

3.发型。清末男女留辫子,老年人留胡子。女子前留刘海后梳单辫子,出嫁时,发辫换成发髻,用线绞去面部汗毛,(俗称“开脸”)。民国时期,男人初为短冒盖,后多剃光头,儿童留箍或马鬃,中青年妇女梳园包头,老年妇女梳把把头。建国后,男青年留分头、偏分头、背头、平头,青年妇女留双辫,剪发头。九十年代,发型种类繁多,男女时兴烫发,男青年留长发,女青年留短发、披肩发、盘头。

4.首饰。清末民初,妇女首饰有耳环、项圈、头警、钗子、镯子、戒指、富者男人也手戴戒指,儿童戴百家锁、脚绊、项圈等。建国后,八十年代起由于改革、开放和人民生活水平的提高,逐步兴起各种新颖首饰。如耳环、镯子、戒指、项链、头簪等。

5.美容。清末民国时期,富家妇女有擦胭脂抹粉妆扮的,建国后至七十年代消失。八十年代后,男女中、青年追求美容逐渐兴起,有画眉、擦口红、抹粉等,用各种美容品妆扮。

二、饮食

宜川食品简朴、群众吃饭夏秋食青菜,粮多菜少,多以杂粮为主,蔬菜一般是冬季淹酸菜,春季干碱菜,吃炒菜不多。七十年代后,饮茶,喝酒盛行,交往待客喜用烟茶、酒。

1.平时饮食。建国前以糜子面为主,玉米、小麦辅之,贫穷家吃糠窝窝。建国后,五十年代种植玉米逐渐发展,以玉米代替糜子为主食。六十至七十年代食以玉米、糜子、高粱居多。九十年代以玉米、小麦为主食,兼以其它杂粮。

农村平时为两餐,有“一天两顿饭,糜子窝窝豆儿面”之说。农忙季节为三餐。县城居民和机关干部长期为两餐,1978年以后三餐为多。西部川道以玉米杂粮为主,乡民喜用茶、酒;北部原区以小麦为主,蔬菜较简,早餐一般为米汤。农村就餐,全家老少围坐炕上,中间放一木盘,盛放饭菜及调料。

主食品种有馍、发面窝窝、花卷、包子、烙饼、豆包子、米黄、烧馍馍、枣糕;面条、面片、麻食、饺子、臊子面、餄餎、凉粉、凉皮、搅团,杏杂饭,卤面、揪面片、米饭等;汤食有米汤、拌汤、糊汤、米茶、稠酒等。蔬菜常以淹酸菜、干盐菜和韭菜、葱蒜、土豆、萝卜等为主。家常便饭为馍、面条、米汤、酸菜。

2.节日饮食。宜川乡民传统节日饮食,因家境不同而区别。节日饮食各有特色。 春节。饮食花样多而丰盛,节前,农村多炸麻花、油糕、摊米黄、制稠酒、蒸白馍、各种面花,“枣山”、“猪头”、“枣篮”等,农村自做豆腐,杀猪宰羊。节日做各种烩、炒、凉菜。送旧迎新,大吃大喝。

正月初一吃饺子,多为萝卜、猪肉、羊肉、豆腐、粉条分别调馅。习惯内包硬币,谁吃出有好运。

清明。蒸大馍(俗称子柱,为纪念介子推而流传)。清明节前两天各家均用白面蒸成圆盘状大馍、上有顶子,四周围贴面塑各种虫鸟,内包鸡蛋或红枣、豆芽、核桃等,重0.5公斤至1公斤不等。家中每人1个,并蒸长余的祭祖或馈赠亲友,给女孩或不满12岁的男孩蒸鱼、兔、虎和许多虫类、鸟类的面花,穿插在枣枝上,称干蒸饭食。以豆芽、粉条、豆腐、肉、凉拌或烩炒作菜。

端阳。五月初五家家吃粽子或甑糕(用糯米或黄米加枣、糖、用苇子叶包成三角形状蒸熟(为纪念屈原而流传)互相馈赠。门、窗上插艾枝,小孩戴香包、彩绳(各色线合线),额上涂以雄黄酒。

中秋节。城乡食用月饼,梨、果、枣等,农村多蒸枣糕而食。

腊八:农历腊月初八,以面条、小米、豆类等八样混成,谓“腊八饭”。讲究做得早和多,一般一顿饭做成可吃几天。

腊月二十三。旧俗熬糖瓜、烙小园饼、送献灶君上天言好事,现已废。

腊月三十。吃拌菜(本地叫谷累),用猪肉粉条,面等和拌蒸成。一次吃完不剩,以示一年结束。

3.庆典饮食。多为婚嫁、丧葬、满月、祝寿等。建国前,都因贫富差异,一般较富裕户设筵席,请客上礼。贫户则生活难以度日,谈不上排场、讲究。建国后,一般农户婚丧事都较隆重,其他都从简。城镇职工干部、居民都较为隆重。筵席多摆“八碗”,即红烧肉、白条肉、丸子、肘子、酥肉等。八十年代风行“十三花”即13样,其中八碗为主食,要热菜,另有下酒菜或凉拌或油炒,筵席上烟酒菜食供应丰盛,伴有器乐,饮酒行拳、热闹非常,讲究礼仪。

祝寿。祝寿一般均祝六十、七十、八十等整十大寿。祝寿因家境不同而异,一般为子女、亲友送糕点、寿品等,主家设宴庆贺。建国后,庆寿沿袭,但多从简。

小儿满月。俗称“过满月”,亲朋携带小孩衣帽、布块和钱前来祝贺,主家设宴酬客。

宜川风味小吃颇有名气,主要有:

米黄。用黄米(或小米)磨粉发酵成糊状,置人特制的小铁锅烙熟,对半折成半月状即成。一般在年节,婚丧事待客。

豆包子。用条小豆与红枣,加水煮熟,搅拌成馅,以软糜子面裹成包子蒸熟,香甜又软,如加入其它辅料,味美可口。

杏茶饭。杏仁倒于锅内烧开用勺子扬去白沫放人白豆子、芝麻等配料,后将面条下入煮熟,油香可口。

白豆炖鸡肉。白豆与鸡肉加入调料,炖煮而成,富有营养,别具风格。

稠酒。将软米煮熟与曲粉拌匀置缸罐密封,待日发酵。根据需用量过箩去其渣,烧开即是。浓香喷鼻,过量可醉。

三、居住

建国前,贫穷人家,多居住于简陋的土窑洞,只有做饭的炊具和御寒的衣被。外籍来宜难民户多寄居本县英旺、寿峰、鹿川和城南川道小山沟无门窗的土窑,或简陋的茅草房。农村群众居住,川道以靠山土窑为主,原面以沟壑避风向阳处土窑为主。部分村庄有砖瓦房,泥坯窑石窑。城镇主要是瓦房、石窑。

建国后,随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,居住条件也逐步改善。从七十年代起到1994年,农村大部分村庄都规划修建新的居室,有瓦房、平房、石窑,形式多样。一般户三窑为一院,父居中、兄左弟右,窑内盘炕、灶台连炕。房屋多为两坡水,炕铺苇席、毡毯、棉褥、床单(塑料、漆布或人造革单)。院内多栽植果树。县城和乡镇所在地职工和居民修建大量的、新式砖混结构平板房、薄壳窑、石窑和楼房,居住比前多为宽敞,水、电等配套设备也较完备。

四、道路

建国前因道路崎岖多为步行,远距离富家有骡马驮乘,而穷人则靠步行和肩扛担挑。五、六十年代出门全靠步行,妇女出门走亲戚多骑驴骡,坐畜力车,七十年代后自行车增多。全县各乡镇都修建公路、便道,大部分村庄能通汽车和拖拉机。手扶拖拉机、畜力架子车已成为主要运输工具,通行较为方便。宜川属山区,爬坡上山为常,群众出门短途仍多步行。八十年代后,在县城和乡镇所在地及沿公路村庄,自行车、摩托车、手扶拖拉机、汽车已为人们所普遍使用。

五、器具

建国前,常用器具沿习传统,贫、富有别。

居室用具。有苇席、毛毡、被褥、床单、板柜、衣箱、桌椅板凳。

食具。有缸、瓮、罐、锅、碗、杯、盏、盘、筷、勺、笊篙、马勺、案板、擀杖、茶壶、酒壶。

农具。有铣(铁、木两样)、杈、耙、镢、镰、斧、铧、铡。

家用器具。有篮、筐、簸箕、斗、笸箩、箩子、筛子、灯台。用具多为铁、木、陶制。

建国初,热水瓶、手电筒、马灯、搪瓷缸陆续进入农家。七十年代,自行车、缝纫机、手表、收音机等中档用品开始为农民使用。八十年代,各种家俱写字台、沙发及家用电器等,样式时有翻新。新婚青年,新式组合傢俱成套,生活用具中搪瓷、塑料居多,家庭的收录机、电视机、洗衣机、电风扇、电冰箱、沙发床等增多。

六、交往

宜川人民朴实厚道好客重礼,为人诚实,日常交往礼俗主要有:

1.熟人见面必打招呼,互相问侯,通常问“忙着哩”、“到那里呀?”、“吃了没有?”、“没事来”等,见长辈说话必带尊称。

2.家里来客,出门相迎,礼让客人先进门。让坐、敬烟、泡茶,说话客气、言语温和。留客用饭,近年一般先上酒菜,然后吃饭。饭后递烟献茶。客走时,主人步出门外或更远处相送,并招呼“常来”。

3.外出做客,衣着整齐,看望长辈、好友均带礼品。

4.邻里相处,常来常往,年节互相馈赠食品,平时做好吃的互送,一家有事大家相帮。一家有喜,四邻庆贺。邻里发生纠纷,同村人出面调解,不使事态扩大。

5.宴席。长辈首坐,长幼坐次严格,每添饭菜敬酒敬烟必从首席开始。

6.旧有焚香盟誓结拜兄弟、姐妹者,称“拜把子”、“认干姊妹”,为子女认“干亲”称“干爸、干妈”。此习现已无多。

编辑:秦人

发表/查看评论 共

条

相关链接

三秦影像

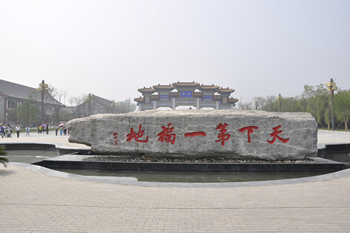

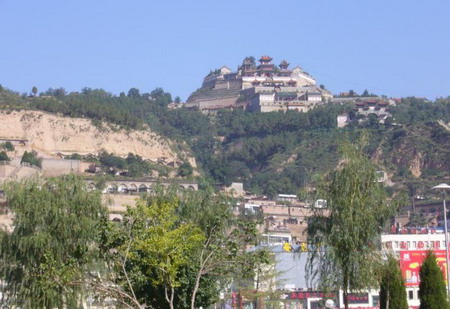

![还去楼观 5月12日(周六)天下第一福地——周至楼观台踏青活动[图]](http://www.sanqinyou.com/uploadfiles/2012-05-10/20120510_101253_915.jpg)

![电子护照本5月15日起签发启用[图]](http://www.sanqinyou.com/uploadfiles/2012-05-07/20120507_145417_763.jpg)

![柞水县南山蒸碗子[图]](http://www.sanqinyou.com/uploadfiles/2012-05-09/20120509_233650_915.jpg)