|

|

|

| |

|

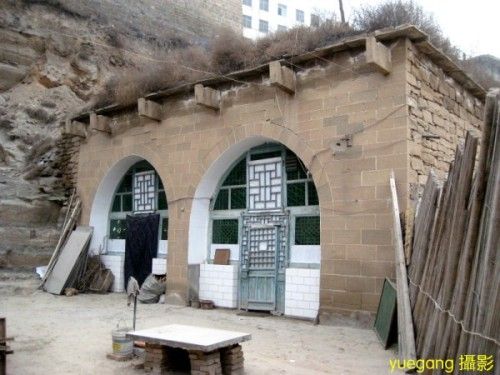

人打一个洞住进去,正如老鼠打一个洞钻进去一样,无非是为了有一个安身之处。不同的是老鼠打的洞是鼠洞,人打的洞是窑洞。

没有哪一种民居比住窑洞更简易的了,窑洞几乎不需要什么材料,只要找一个依山向阳处,几个人扛几把镢头,几把铁锹,再加一辆手推车,用不了个把月,几孔散发着黄土香味的窑洞就挖成了。

窑洞内的设施也很简易:一两盘炕,或为靠窗炕,或为顺山炕,或为掌炕。与炕紧连在一起的是一盘锅台,大锅、中锅、小锅一字排开,表示这一家人口还算旺火。如果需要,再砌上几个土攒子,要么倒猪或鸡的饲料,要么盛烧火的干粪,要么放一些杂七杂八的农具。如果家穷,仅此而已;如果还算富裕,会在一进门的地上摆一只大红木柜,柜上放两只大红箱子,箱子上摆满了擦得明晃晃的穿衣镜和一些瓶瓶罐罐之类的东西。当然,无论是穷是富,有一样东西是万万少不了的,那就是在窑洞的后掌或多或少地摆放几只大大小小的水缸和菜缸。这样既有了住的地方,又有了吃的东西,祖祖辈辈几代人就可以在这里生活下去了。

简单的窑洞也需要简单的装饰,这大概是人们爱美的天性吧。

早先这里是没有玻璃的,村里人都用纸糊窗子。因粉连纸糊窗子纸质脆,易被风炸开,就选用麻纸。麻纸韧性好,但纸质厚,窑内光线就显得暗,且太单调,于是人们就想到了窗花。各种色彩各种图案的窗花贴在窗纸上,犹如窗纸上盛开的一朵朵鲜花,窗花者由此而得名。

窑内的装饰不外两种:一是炕围,二是墙画。炕围是用漆画的,画山水草木,画风雨花鸟,原则上画善不画恶,画吉利不画败落,画明朗不画阴暗,画喜庆不画晦气,画富贵不画贫贱,画忠孝不画奸邪……墙画可自画也可买画,画之风格与内容多为民间少为现代,如百福图,福禄寿图,万象更新图,招财进宝图等。不过近年来,窑洞里的墙画,明星照越来越多了,民间画越来越少了。这种现象反映出的进步是,窑洞文化也开始从原始走向文明;倒退的是,这种“进步”是以丢失传统为代价,以浮光掠影的追逐取代了根深蒂固的坚守。

从窑洞里走出来的人,你总能在他的身上感受到三种特有的气息:土气、烟气、阴气。

长期在窑洞里生活的人,本生就是土命。因为他们的家除了土以外似乎什么都没有:窑是土的,炕是土的,锅台是土的,攒子是土的,再加上他们在外干活的时候,脚下踩的是黄土,手里抓的是泥土,脸上吹的是沙土。在乡里人的眼中,土是干净的,是养人的,累了在泥土里睡,脏了在泥土里洗,饿了在泥土里找东西吃,他们的身上从头到脚粘满了泥土,他们的生命里,每一个毛孔都渗透着泥土的气息。

走进窑洞,一股幽幽的死烟子味就会弥漫在你的周围。抬头看一看,窑顶是烟黑色的;左右瞅一瞅,四壁也是烟黑色的;继而,你又会从坐在炕头上正在抽旱烟的窑洞主人的额头上隐约辨析出那一圈圈久经烟熏火燎而烙在他脸上的烟黑色的年轮。山里人烧火做饭常用的燃料无非两种:一是柴,二是干粪。柴有易燃的(如树枝,沙柳),有不易燃的(如荞麦秆,麻子秆)。干粪则多不易燃。易燃者,火大烟小;不易燃者,火小烟大。灶火利了尤可,如果灶火不利,十成烟就会有八成从灶火口直喷出来,直熏得烧火的人又是咳嗽又是流泪。这样一喷二喷再喷,锅里的水还没有烧热,白茫茫的烟雾就把整个窑洞塞得满满的。我小时候就常常帮妈妈接灶火(即在烟洞口燃一把火以引灶烟顺着烟洞走),但效果却往往不佳,为做一顿饭,妈妈要流多少泪,那是无法说清的。

有人总会说我们的窑洞好,冬暖夏凉。说窑洞冬暖不错,但要说窑洞夏凉却不够贴切,这个“凉”应改为“阴”,窑洞土厚、洞深、采光又不好,所以走进窑洞总让人感觉到一股渗人的阴气。山里的老人多喜欢晒太阳,以驱除他们生命中的那股阴气。

山里的许多人一辈子都没有离开过窑洞,在窑洞里出生,在窑洞里长大,在窑洞里结婚生子,又在窑洞里安然离去。窑洞就是他们生命的全部,太阳、月亮和星星总是围绕着窑洞里的那盏煤油灯升起又落下,落下又升起。透过窑洞的窗户所能看到的碗口一样大小的天地就是他们生活的所有空间。

住在窑洞里的人与外界接触的机会少,走出外界的机会就更少。不是他们不想走出去,是他们压根儿就想不到要走出去。也许他们知道山外还有个山,天外还有个天,这一切对他们来说实在是太遥远了。既然走不出去,那就只有安身立命了。我有一个二婶,她一辈子走过最远的地方是大队的代销店、乡上的供销社和县里的县医院,而县医院是走着进去躺着出来的,从县医院回来没几天,可怜的二婶就从地上的窑洞搬到地下的窑洞,从此便封门闭户,永远安居了。

窑洞所在,多是一些偏僻之所。山陡路险,是山里人世世代代都无法改变的生存环境。在这样的生存环境中,人们过的是怎样的一种艰苦的生活,那就可想而知了。说他们“面向黄土背朝天”也罢,说他们“把东山的日头背到西山”也罢,说他们“锄禾日当午,汗滴禾下土”也罢,说他们“高粱面刷糊糊,三天上喝两顿”也罢,都不足以表现住在窑洞里的山里人生活的贫苦。缺吃少水,是他们面临的最大的两个难题,山里人把没吃没喝称为“揭不开锅”。是的,揭不开锅,一只小小的锅盖曾经压得多少人一辈子挺不起腰来?

所以,走出窑洞,走出大山,就成了一代又一代山里年轻人的梦想。在这种“走出大山”的心理下,许多人对窑洞的态度就显得很矛盾:窑洞虽是我的家,但我却无法去爱这个家;即使我爱这个家,但我却不得不离开这个家。故此,窑洞作为一种民居,它的衰落就成了一种历史的必然。从任何一个窑洞村衰落的过程中,我们都可以依稀地看到整个窑洞民居逐渐走向衰落的投影。

记得小时候,我们村里共有二十几户人家,都住在窑洞里,由北向南一字排开,煞是风光和气派。早晨,一户炊烟升起,又一户炊烟升起,宛如一面又一面生命的旗帜在一排排窑洞的上空迎风飘动。这样的情景,让你感受到的是一种生活的热情、生命的活力。到了夜晚,煤油灯照亮了一户户窑洞的窗口,那一道道微光虽然昏黄但却顽强,远远望去,你会觉得每户窗灯里都透着一股宁静而又神秘的人生气息。

然而,这种热情,这种气息并没有持续多久,改革开放让许许多多想走出窑洞的山里人由梦想变为现实。上世纪八十年代,上学考出去了一部分人;九十年代,出门经商又走出去一部分;最近几年,外出打工的潮流一浪高于一浪,好多人宁在城里租一间十平方米的小屋也不愿回到“冬暖夏凉”的窑洞里去。去年,村里搞居民点,仅剩的十来户人家也纷纷搬出窑洞住到新房里了。前一段时间我回到村里时得知:原来二十几户人家的窑洞,现在仅剩一个六十多岁的老光棍固守在老祖先留下的那孔土窑洞里,一道孤零零的炊烟在脑畔上升起,摇摇晃晃又气息奄奄。

曾经为我们遮风挡雨,我们亲切地称之为“家”的窑洞,如今都成了一个个冷冰冰的寒窑。

迟早,那位老光棍会辞世。

迟早,窑洞的上空不再有炊烟飘起。

编辑:秦人

|

|

|

|

|

|