《2012陕西旅游年票一卡通》包含98城市408家景区的强大阵容,一卡游遍全国。定价98元/张。

【点这里订购(支持邮寄)】【点这里淘宝购买】

您现在的位置:三秦游网>>传说典故>>正文

岐伯籍里在岐山(2)

2009-12-28 10:42:28 来源:岐山新闻网 点击:

次 进入论坛

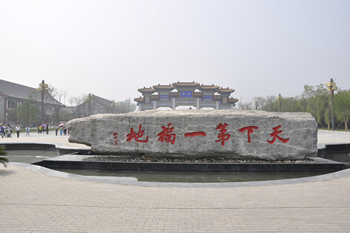

黄帝曾于小崆峒(今岐山“孔头”,为“崆峒”的方言转音)问道,遂在岐地巡访有道之人。《路史》中追述:“古有岐伯,原居岐山之下。黄帝至岐见岐伯,引载而归,访于治道。”《通志》记载:“岐氏,周故都也,今凤翔岐山是也。太王居之,至文王始迁于丰,其支庶留岐,故为岐氏。又古有岐伯,为黄帝师。”以上史料说明至先周时期,岐氏仍在岐山。古史学家指出:“岐伯族地在岐,为戎所侵,势弱不能抵御,一些耕地被戎人变为牧场,故古公灭岐伯族国而迁入时,才那么荒凉不堪。岐族亡国后,自然成为周人的一部分。”③这是对岐伯族的历史地理学定位。因而中外有不少学者对此种观点持比较肯定的意见④。2002年4月26日,世界传统医学联盟主席吴奇来岐山考察之后,认定岐山就是“岐伯故里”,并挥毫写下了这四个大字,刻于石碑。根据调研史证,2007年9月,陕西学者正式注册了“岐伯故里”域名。通过以上的考察与考释,可把岐伯的故里圈定在岐下南至岐水源头、北至山跟、西至石沟河、东至小石沟这一地区之内。而西杜城在岐下三龙之阳(即岐山之南为阳),岐水之阳(即岐水之北亦为阳),且魂来沟一线贯南北,作为岐山与岐水的纽带。杜城村与岐山壑口正对,自古以来也是出入岐山故道必经之地,在隋开皇十六年(579)以前这里一直是岐山的文化中心。所以把岐伯的籍里圈定在西杜城是比较贴近实际的⑤。随着学术研讨,媒体报道,刻石铭记,层位学等多学科探索,越来越多的人认同了岐伯籍里岐山说。拂去岐下周原历史的尘埃,用医史人类学的观点来审视这一古老文化现象,并与其它的有关说法作以对比,那些荒远难稽的人文旧貌就依稀可辨了。

三、族源认定

炎黄作为中华民族的先祖可以肯定,那么传承炎黄医药文化的岐伯也应当肯定其历史的存在,绝非乌有先生。华夏集团的炎黄两个亚族是组成汉族的最主要的族源。华夏文明中的精英医药文化,历经数千年而不衰,成为世界医史上“连续性文化”的典范。狭义的中医学即民族学和文化学所谓的汉医⑥,它所传承的正是这种生命基因与文化基因所凝结的医药人文双螺旋基因链,其民族医药文化不曾有明显的断裂或异化,并且还在不断地在优化,因而具有强大的生命力和诸多优势及鲜明的学术特色。岐山说者持华夏医药文化论。而岐伯籍里的确定,也涉及到医药文化生成的科学定论和时空定位。袁珂《神话论文集》说:“人民口头传说的东西,它的生命力是很强的,虽然经过千年万载,总还能把远古时代那么一点历史的影子传留下来。……这些书籍,都是记叙的远古时代的情况,和今天所研究出来的原始社会各个历史阶段的发展情况,还是大体上相吻合的。这类记载,必不是这些书籍的作者的主观臆造,而是得之于当时的民间传闻”。诚如《黄帝内经·异法方异论》岐伯所言,医学是“圣人杂合”东西南北中各地的医药文化而成的,华夏族的先祖们曾在这些地方耕耘医林和培植医药文化的胚芽,催化和孵化,辐集和传播医药文化,并在这个医史过程中称当了重要的角色。《庆阳府志·建置》记载:“庆阳……春秋时乃义渠戎国”。《国语o周语上》:“我先王不窋以失其官,而自窜于戎翟(狄)之间。”《汉书o匈奴传下》:“萧望之曰:'戎狄荒服,言其来服荒忽无常,时至时去。'”义渠本“诸戎之国”,“戎狄”也是匈奴人的族源之一,而匈奴人始终连文字都没有,至《史记o苏武传》中才见到匈奴有了“巫医”的汉文字记载。

巴人是中国西南部最古老的民族之一。《山海经o海内经》说:“西南有巴国,……后照是始为巴人”。巴人居住的地区大致在今四川、重庆,陕西南部的汉中、商洛,湖北和湖南西部一带。据民族学家研究考证,土家族即是巴人的后裔。土家族、蜀人、巴人、楚蛮、吴蛮族源系谱属于藏缅(南蛮)族群。考古发现,自秦统一以后,“巴人图语”文字符号迅速减少,并逐渐消失。

慎终追远,中华古医学的圣火是由星星之火而燎原的,并非一团篝火烧着的。用医史人类学的眼光从多角度不同层面进行综合考释,可以提示:中华民族的医药文化是多元一体的,虽然各地区各民族的医药文化发祥有迟早、表达有差异、发展有快慢,但各地区各民族人民在历史上都为缔造中国传统医学做出了各自应有的奉献。可是要把一个炎黄文化中的医祖岐伯,说成是戎狄或巴人部族文化圈中的人,不合乎人文科技发生的科学机理和逻辑,且有争夺医史名人之嫌。岐伯所创的医道济世活人,恩泽天下,当然溥天下的民众不会忘记他,树立在人民心中的丰碑具有永恒的价值,或可把这种情怀予以物化,那就不难理解了。医史发展到今天,岐伯仍是一位有崇高国际影响的医林人物,中医不会数典忘祖。现在中医药和针灸已传到一百多个国家和地区,我们更有责任要把岐伯医药文化传播到国外去,同时也希望把全世界的中医吸引到岐伯的故乡来,进行学术交流与科学考察,共商岐伯医学盛事,再创岐伯医药文之辉煌,从而更好地造福于人类。

编辑:秦人

发表/查看评论 共

条

相关链接

三秦影像

![又去楼观 5月5日(周六)天下第一福地——周至楼观台踏青活动[图]](http://www.sanqinyou.com/uploadfiles/2012-04-18/20120418_093216_230.jpg)

![陕西千年古镇华阳重新开园迎客[图]](http://www.sanqinyou.com/uploadfiles/2012-04-30/20120430_222655_124.jpg)

![西安渭河生态景观区5月1日起免费向公众开放[图]](http://www.sanqinyou.com/uploadfiles/2012-04-30/20120430_222522_279.jpg)

![户县红双喜西瓜[图]](http://www.sanqinyou.com/uploadfiles/2012-05-06/20120506_120408_639.jpg)